2011年8月5日 星期五

從792M十週年想起(5)

71X的演義筆者在《南龍北嶺》有談,不再贅。對於只開辦兩年便取消,有一個重點是,落得如此結局,實質有跡可尋,決非突如其來。

其一,是71X一開辦便由上水先入大埔,才走吐露港公路,就是一大問題——其時吐露港公路已由海邊延伸好一大段直入林村,71X何以不走此路段,偏入大埔的市中心?當時70X已經改走這一段路。代替70X?兩線方向不同,代替什麼?大埔有客量嗎?從結局看已可知一二。

其二,是71X在九龍又為什麼先走旺角才入長沙灣?怕客量少而繞圈,還有快線作用乎?由上水先入大埔的市中心,才走高速公路入九龍,然後再繞行旺角,最後到深水步、長沙灣,如此定線,豈非缺陷多多?

其三,是九巴開辦71X,想必是針對來往上水至長沙灣的需求。但這麼繞,怎樣看也不像作如此定位。後來改道不經旺角,定位清晰了,但客量更壞。那麼豈不表示來往上水至長沙灣缺乏需求?難道開辦時,九巴沒深思熟慮哉?

筆者覺得71X之所以弄到如此狼狽,最主要是因為長沙灣一帶工廠區,規模相對其他地區較小,造成來往長沙灣人流沒大得驚人。這只要從整個新界東看便明白──沙田來往長沙灣有86系列,但86、86A、86B這幾條,長期只有雙位數字班次,連用車方面,直到九十年代末,仍只用勝利二型。.反而來沙田至荃灣的,不但班次單位數字,還一早便起用三車門大巴。這不是需求之反映嗎?大埔也同樣,出荃灣的73X,開辦不久已採用三軸巴士,甚至用上三車門大巴也非不合理。但來往長沙灣的,則頂多有72途經深水步才可算數 (72一開辦已如是)。

大膽講71X開辦時應該是:一來往上水至佐敦道碼頭,索性是70線特快版;二是來往上水至荃灣,早期先走獅隧和龍翔道,城隧通車時改 經。筆者是傾向後者── 客量未必很好,至少比往長沙灣為佳,一如70X開辦時也只是15分鐘一班,但後期再差班次也7分鐘。

2011年7月30日 星期六

從792M十週年想起(6)

再全面去看,其他巴士線能否長期高客量,也是需求作決定。隧巴線101、102等是最好例子。不能長期高客量,這些路線之生命最終難免要結束,33、70為例子。當然改動路線也有助巴士線重煥新生,例子有31、35A。

筆者研究巴士線演義有很長時間,已可以總結一些巴士線發展規律:對外線而言都是以入市區心臟為主,這是因為市區心臟都是商業區為主,人流密集得多。以九巴為例,除將軍澳有93K、95、98C等等以外,觀塘的1A、14、16,大埔的72X、271,沙田的81、87A、281A,以至馬鞍山的81C、87D,皆是進入市區心臟,而又高客量之大線。而港島則更明顯,最早的路線由1-7,基本都是以中環作中心:1號線到跑馬地,2號線到筲箕灣,3、4到半山,6到赤柱,7到香港仔。而5號線雖然不是以中環作總站,但來往西環和銅鑼灣,也是貫穿中環。

一些較次的路線也異曲同工。最明顯例子首推區內線。基本上區內線都是接駁到最接近的購物中心點,舉例港島48、78、95是貫穿香港仔中心;沙田80K、81K、83K、88K皆是到新城市廣場;71B則更連接大埔中心就算。另外還有一些路線是因為地緣因素而開辦──筆者所指是連接周邊地區的巴士線,如由將軍澳入觀塘是例子;由沙田入觀塘也是例子;沙田至荃灣也是例子。

這幾種路線整體上,任何時段都有大需求,所以這些路線不但班次較密,還較易每日全日服務。觀乎A35和71X兩線,前者最終削班削到中午不服務,而71X在臨取消時,還一度改為繁忙時間行走。

不以需求大小為依歸而開辦的路線,基本也是步著A35和71X後塵。

因之還是那話:不要常投訴某些線為何沒開辦。因為一旦開辦,客量不足,這些線經營成本,終歸要全體乘客埋單。而這不是人人都有經濟能力付出的。

2011年2月25日 星期五

車型介紹~~佳牌阿拉伯五型

佳牌巴士是昔日中巴最常買的車型,主因是佳牌巴士,一般具較佳上斜表現(其馬力約150匹,當時某些車型,一百匹也不到),對於香港島山多、斜路多之環境,甚為合適。由於其車頭有一個刻上印第安人的廠徽,故又稱「紅蕃頭」也!

中巴最早購買佳牌巴士是於1954年,那時香港島還未有雙層巴士,而這批佳牌,盡是單層。整個五、六十年代,中巴一共買入106部25呎長佳牌阿拉伯五型(Guy Arab V)單層,以及40輛長約35呎的同款車型。這些車輛長車行走港島北岸之大線,短車則什麼路線都走。

至於佳牌雙層巴士,則是1963年才買入。當時中巴正式引進雙層巴士。自1963年起,中巴買入125輛30呎長阿拉伯五型,但以雙層設計;另也買入44輛,長28-29呎,也是雙層巴士。

|

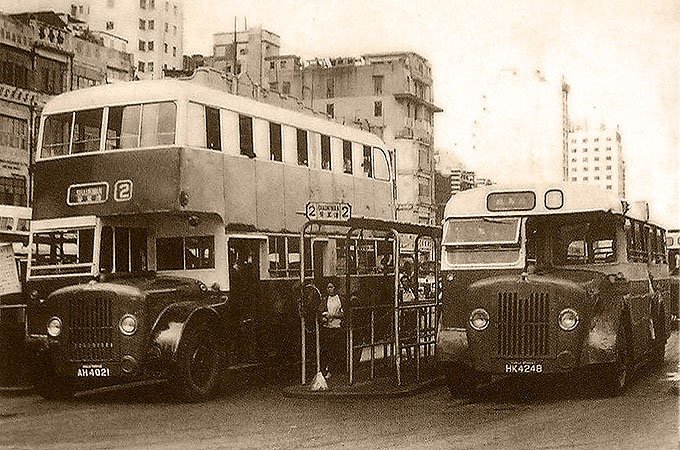

| 1960年代兩款中巴佳牌阿拉伯五型。左邊一款乃雙層版本,右邊則是單層。佳牌巴士不論是雙層或單層,都是採用吉拿引擎。(圖片摘自《香港巴士識別──古老篇》) |

六十年代末中巴作出大膽嘗試:當時一部佳牌阿拉伯五型單層,因火警燒毀車身。有鑑機械仍見良好,中巴乃大膽地,為此車配以雙層車身,改造成雙層巴士。因結果滿意,中巴決定來一個長期計劃──把佳牌單層改裝成雙層。在1970年代早期,有105輛25呎、40部35呎佳牌巴士被改造。其中長車身佳牌,更被先縮短車身,少3呎半。而改造用的車身,不少都是來自英國的二手車。

|

| 中巴一部分短身佳牌雙層,是由單層巴士改建而成。一些為應付行走15號線上山頂,車身高度只設定在4米。(圖片由Mike Rhodes提供) |

中巴是一個善於控制成本的公司。佳牌巴士改建計劃,好處是不用額外購買新雙層巴士,而又能實現車隊雙層化。尤其是1970年代港島不斷發展,中巴更需要大量雙層巴士,應付急增需求。然而自1970年代起,英國車廠已主力生產後置引擎車型,但當時不少後置引擎車型,性能並不可靠。中巴有見及此,乃繼續保留其佳牌雙層巴士。自1977年起,把其中144部(不單單包括改造車)換上另一車身,為亞歷山大(Alexander),跟中巴丹拿珍寶、勝利二型看齊。這批翻新巴士大多行走一些客少的路線,或作後備之用。

|

| 中巴自1977年起把其中144部佳牌阿拉伯五型更換車身,變成圖中樣子,用來行走一些客少路線,或作後備車之用。(圖片由Mike Rhodes提供) |

整體而言佳牌巴士退役,雖然在七十年代已進行,但進展較緩慢。然而佳牌巴士行走數十年,其機件始終嚴重老化。自1988年起四年內,中巴率先淘汰了一部分佳牌巴士;1993年、1995年中巴兩次被削線予城巴,中巴為節省資源,決定向佳牌開刀,最後一部終於在1996年退役。

作於2006年末

車型介紹~~丹拿CVG

早在1938年九巴已有計劃購買雙層巴士,但因二次大戰,一直到1949年,計劃才正式落實。該年九巴向英國丹拿車廠,購買CVG型號巴士。

|

| 此車為九巴最舊款雙層巴士,也即丹拿CVG型。此版本為1949年出品,九巴自稱作丹拿A型,只設後門,並有售票員當值。目前九巴保留一部,作公關用。(圖片由Gakei Lee提供) |

所謂CVG全名乃Commercial Victory Gardner,是丹拿一款商用車之名稱,型號稱Victory。九巴最先買進者乃7.92米版本,闊僅2.29米。起先買入的巴士,只於車尾設上下門,至1959年,才採雙門設計。丹拿CVG型一共有六款,全屬前置引擎設計,最舊的一款與最新一款,車齡相差逾廿年,規格也不盡相同。

| 九巴丹拿CVG型 | ||||

| 型號 | 九巴稱呼 | 數目 | 長度 | 備註 |

| CVG5 | 丹拿A型 | 215 | 26呎(7.92米) | 單門設計,配置吉拿5LW引擎 |

| CVG5 | 丹拿B型 | 110 | 27呎 | 雙門設計 |

| CVG6 | 丹拿C型 | 70 | 30呎 | 配置吉拿6LW引擎 |

| CVG6 | 丹拿D型 | 20 | 30呎 | 配置吉拿6LX引擎,半自動波箱 |

| CVG6 | 丹拿E型 | 200 | 34呎(10.6米) | |

| CVG6 | 丹拿F型 | 125 | 30呎 | |

|

| 自1950年代後期,九巴之丹拿CVG型,已是雙門設計。(圖片摘自《蛻變中的香港巴士》) |

一直到1971年丹拿停止生產前置引擎巴士為止,丹拿車廠與九巴,一直保持伙伴關係。而購買之CVG車系,也按著九巴客量變化,而有所更改。惟一般而言,行走範圍,主要集中市區,包括最早期幾條過海線(101、102、103、104);至於新界路線,則要到1973年九巴重組新界路線編號後,才行走。

|

| 後期丹拿CVG型,車身比之前一批者為長,全設兩扇車門。(圖片由David Little提供) |

丹拿CVG型巴士,自七十年代起,已逐步被淘汰,起先都是淘汰五十年代之一批;至八十年代,更剩下丹拿E型、丹拿F型。至九十年代起,丹拿CVG型,已幾乎絕跡於九巴,只剩下八部,被改作開篷巴士,作宣傳推廣之用。

作於2006年

車型介紹~~丹拿珍寶DMS

這批丹拿珍寶是1971年出品,原是服役於英國倫敦London Transport,配以Park Royal車身,故稱「倫敦寶」。由於此車型配合不到London Transport維修制度,加以後來有其他合適新車型,「倫敦寶」僅服役了7、8年,乃告退役。整批車逾千部,大多售到英國二、三、四線城鎮,另有數百部,是出口到香港。

自1980年,中巴採購共207部倫敦寶,皆配備吉拿引擎,與中巴其他車型規格一致。中巴一般派這些巴士行走港島北岸,比如2、5、8、11,以及赤柱、淺水灣。倫敦寶在加入中巴時車齡本有8年,但在中巴服役年期卻甚長,為16年。至1993年,因中巴26條線被削,中巴資源過剩,這批車齡已高之倫敦寶,才在1994年後陸續退役。

|

| 中巴的倫敦珍寶,雖然買進時已有8年車齡,但在中巴保養下,卻行走了十數年,直至1993年中巴26條線被削,才陸續退役。(圖片由Ned Basher提供) |

除了中巴,九巴也於1980年買進100部倫敦寶,車身跟中巴一樣,但配以利蘭引擎。由於利蘭引擎在可靠性上不及吉拿引擎,倫敦寶在九巴車隊並非佔一席位,不少更只服役了3、4年。服役期間主要行走地鐵接駁線,比如15M、39M。至1990年,九巴最後一部倫敦寶退役。

|

| 九巴在1980年起也購買過倫敦珍寶,然服役時間不長,至1990年全數退役時,已所餘無幾。(圖片由John Law提供) |

在1980年代城巴發展早期,城巴也買進數十部倫敦寶,行走路線包括海洋公園專線、沙田第一城專車等等。由於屬二手貨,加以城巴在1989年起,大舉購進空調豪華巴士,大量車齡日高之倫敦寶,乃只餘下數部,改作開篷巴士。惟只走了不久,就在1993年前全數退役。

車型介紹~~亞比安單層

香港方面,亞比安巴士一直是九巴單層巴士主力。1960年九巴購入100部亞比安維京(Albion Vlking 17AL)單層,設41個座位、14個企位。這些巴士主要行走新界,也有行走市區線。大致上九巴一共有五款亞比安單層,大多屬前置引擎。其車身長度也因應實際需要,而有所分別。

|

| 此款亞比安單層,乃九巴最早購買之100部,於1960年買入,屬亞比安維京17AL型號。大部份時間,此100部車,都是行走郊區線,或市區短程路線。(圖片由David Little提供) |

單層巴士在香港巴士史之地位,主要在開埠早期。由於二次大戰後香港人口急增,雙層巴士已取代單層車主導位置。故亞比安單層在九巴車隊,一直是輔助角色。六、七十年代,來往新界的巴士線,大多是用亞比安。當中短車身的型號,則更是針對一些極之狹窄之路面,諸如鹿頸、調景嶺等等。

| 型號 | 數目 | 座位編排 | 長/闊/高 (米) | 購買年份 |

| Albion Vlking 17AL | 100 | 41座位/14企位 | 9.1/2.3/2.9 | 1960年 |

| Albion Vlking 23AL | 100 | 37座位/20企位 | 9.1/2.4/3 | 1963年 |

| Albion CH13AXL | 35 | 27座位/16企位 | 7.5/2.3/3 | 1965年 |

| Albion EVK41XL | 50 | 45座位/25企位 | 10.2/2.4/2.9 | 1970年 |

| Albion EVK55CL | 34 | 49座位/12企位 | 9.6/2.4/3.1 | 1976年 |

亞比安巴士在八十年代末已逐步淡出,只剩下部份在後期購置的版本。而這些版本也於1991年全數退役。

|

| 此款則是亞比安EVK41XL型號,亞比安因屬前置引擎車,車門通常設於前車軸後面,下車門則位於車之末端。(圖片由John Law提供) |

|

| 亞比安CH13AXL型號,僅7.5米長,專門應付極窄之路面。(圖片由John Law提供) |

作於2006年

2011年2月8日 星期二

車型介紹~~都城嘉慕

技術上都城巴士帶來很多創新意念。首先在底盤上,都城巴士引擎於底盤加裝水泵,能避免巴士在長時間行走後,引擎水箱過熱;另外都城巴士採用全氣墊懸掛系統,增強避震能力。車身方面,都城巴士採用自家車身,無論車內車外,皆用上纖維組件。

|

| 最先引進至香江之都城嘉慕巴士,乃此款9.7米型號。豪華車身配搭,專走赤柱路線。(圖片由[中華巴士紀念館]提供) |

|

| 圖中此部乃都城11米兩軸,全球僅40輛,皆賣予中巴。此車型由出牌起,多行走隧巴線,行到中巴專營權結束為止。(圖片由[中華巴士紀念館]提供) |

最早接觸都城嘉慕者乃中巴。1978年中巴買進12部都城型9.7米 (MC) ,配單門設計、高背座椅,屬豪華巴士規格,行走赤柱260、262。同年都城車廠又研製出全球唯一一款兩軸11米都城 (MB) ,全數40部賣給中巴。此款則主要行走隧巴線,如104、105、111、113。1981年都城嘉慕更向中巴提供一部都城嘉慕12米三軸 (ML) ,為全港第一部三軸巴士。隨後中巴還多買入44部。

|

| 自1981年起中巴先後買入數十輛都城嘉慕12米 (ML) 。早年全部都行走隧巴線,後期部份則行走普通港島路線,如香港仔的42等等。(圖片由Gakei Lee提供) |

九巴方面,則要到1981年才打都城車系主意。起先九巴購買三部都城嘉慕12米 (3M) ,惟九巴並不欣賞,反而自1983年起,買進80部9.7米版本 (M) ,大部分配置標準吉拿引擎。都城9.7米因車身較短,行走範圍較廣,除隧巴線外,也有行走新界,像大埔、沙田、屯門、元朗等等。

|

| 九巴都城9.7米,主要行走新界,尤其是些長途路線。(圖片由[中華巴士紀念館]提供) |

至於三軸版本,則要到1986年九巴才採購。其時都城車廠向九巴推出11米都城嘉慕 (S3M) ,共254部。其中最新數十部,採用康明斯引擎,行走將軍澳寶琳道路線,如93A、93K、95、98A。餘者則配備吉拿引擎,行走如7、37、41M、44、68、68X、73X、74X、89等線。

|

| 九巴11米都城巴士,是於1986年起買入,共254部,行走範圍頗廣。圖中一部則是行走將軍澳93K。(圖片由[中華巴士紀念館]提供) |

八十年代都城車系在香港巴士界佔了一席位。末期中巴再買進40部ML,以加強隧巴線服務。而九巴則於1989年另購入八輛 (M81-88) ,配康明斯引擎,用以行走途經荃錦公路之51。

除中巴和九巴,九廣鐵路也在1987年起,訂購39部都城嘉慕9.7米,以行走旗下接駁巴士線。此批巴士在服役期間,多行走屯門和元朗,以接駁輕鐵。

|

| 九廣鐵路於八十年代,購置39部都城嘉慕9.7米,行走旗下接駁路線。(圖片由Gakei Lee提供) |

然當售出此批巴士時,都城車廠卻因財政問題突然清盤,並於1989年10月被財團Optare收購,結果再沒都城巴士出口到香港。而所有都城巴士,則在踏入廿一世紀後退下火線:中巴12米在過檔新巴後,於1999年賣往外地;11米和9.7米者,則被送到拆車場;九廣鐵路一批,皆於2004年左右下馬;至於九巴9.7米,則早在2002年被淘汰,而11米巴士,最終也於2007年全數退役。

作於2006年